Три года войне в Украине искали исторические аналогии, чтобы понять, как она может закончиться.

Но Дональд Трамп изменил тренды: очертания мирных планов президента США уже просматриваются, а потому политики и журналисты срочно взялись разыскивать в прошлом параллели, способные дать ответ на вопрос – каким может стать для Украины мир в результате договора, который продвигает американский президент.

И в этом контексте в последние недели в Украине стала активно обсуждаться история вьетнамской войны, в которой ряд украинских экспертов и журналистов увидели предвестие украинского будущего. Причем в роли Украины в такой аналогии выступает Южный Вьетнам, брошенный Штатами "на произвол судьбы" и исчезнувший спустя два года после мирного соглашения, которое не предусматривало гарантий безопасности США для Сайгона в случае нападения с севера.

На это, собственно говоря, и делают основной упор комментаторы в Украине, критикуя инициативы Трампа, который также гарантии не предусматривают. Благо, что есть и новостной повод поговорить о Южном Вьетнаме, - в апреле исполняется ровно 50 лет с момента его краха.

Есть ли на самом деле аналогии между Южным Вьетнамом и Украиной, читайте в исторической реконструкции "Страны".

Национализм и коммунизм для Индокитая

Вьетнамская война, закончившаяся полвека назад в апреле 1975 года, в мире широко известна. Но только с одной стороны. "Апокалипсис сегодня", "Форрест Гамп", "Взвод" – это все отлично сделанные фильмы о хороших американских парнях, попавших в плохую ситуацию. Почему они там оказались и вообще почему началась эта война – остается за кадром, поскольку сам Вьетнам выступает только в роли фона для трагедии хороших парней.

И это не удивительно, поскольку в предыстории трагедии участвовали сами вьетнамцы, французы, японцы – в общем, кто угодно, только не американцы. А фильм без них в Америке не продашь. Даже несмотря на то, что именно предыстория индокитайского конфликта и привела к тому, что произошло в 1975-м.

Все началось еще в XIX веке, когда Франция сумела покорить Индокитай. Это стоило ей двух кровопролитных войн, но своего Париж таки добился. Однако полуостров оказался весьма непростой колонией: у населявших его народов имелась своя древняя культура и собственная государственная традиция, так что вести себя, как в Африке, французы не могли. Они вынуждены были использовать местную элиту для удержания региона под контролем и дать ее представителям европейское образование, чтобы удерживать под контролем саму элиту. Что в конечном итоге обернулось против самих колонизаторов, поскольку индокитайская молодежь в Европе схватывала, помимо знаний, еще и современные тенденции, которыми после Первой мировой стали национализм и коммунизм. В 1920-х оба течения проникли в Индокитай. И стали реальностью, когда у них появились лидеры.

Линию национализма вел Нго Динь Зьем. Он, правда, во Франции не учился, но происходил из аристократической вьетнамской семьи – отец служил министром у императора Аннама (французская колония, занимавшая большую часть нынешнего Вьетнама) Тхань-тхая Фе-де, в 1889-1907 годах выполнявшего роль французской марионетки, но не желавшего с этим мириться. Император симулировал сумасшествие, чтобы колонизаторы его ни в чем не подозревали, а сам вовсю контактировал с подпольным сопротивлением, организовывая заговор против французских властей.

В 1907-м планы подпольщиков были вскрыты, и 27-летнего Фе-де отстранили от престола, заменив сыном. Министр Нго Динь Кха ушел в отставку и уехал в провинцию, где занялся сельским хозяйством. Нго Динь Зьему тогда было всего шесть лет, и он с детских лет стал впитывать в себя ненависть к французам. При этом Зьем был талантлив и хитер, а потому поехал учиться во французскую школу в Ханое. Закончив ее с отличием, он в 1921-м пошел на госслужбу к колонизаторам и уже спустя девять лет, в 29-летнем возрасте, дослужился до должности губернатора провинции. Наконец, в 1933-м он возглавил министерство внутренних дел в кабинете императора Бао Дая (годы правления 1925-45). И, достигнув таких высот, решил, что его время пришло.

Глава МВД создал комиссию по реформам и обратился к французам с предложением образовать в Аннаме свой парламент, куда вошли бы представители местной элиты. Но колонизаторы распознали в проектах Нго Динь Зьема планы по созданию реальной власти и отвергли их. Спустя полгода после назначения Зьем ушел в отставку и обвинил императора в том, что тот не представляет собой "ничего, кроме инструмента в руках французской администрации".

С этого момента отставной министр стал лидером оппозиционно настроенной вьетнамской элиты – то есть той части общества, которая, в принципе, хотела добиться только одной реформы – замены французского правления собственным.

Но была и другая часть, составлявшая подавляющее большинство населения, – крестьяне, страдавшие и от колонизаторов, и от местной элиты. В эту среду проникли коммунистические идеи, и их популяризация уже в середине 1920-х привела к крестьянским бунтам, которые одинаково жестоко подавляли и французы, и местная администрация Аннама. В частности, руку к этому приложил еще в бытность губернатором и Нго Динь Зьем.

Однако все это лишь способствовало росту левых настроений. Коммунисты становились массовой силой, и у них также появился свой лидер - Нгуен Тат Тхань. Ему было всего 17 лет, когда императора Фе-де отстранили от престола. Он тоже вырос в зажиточной семье, но в провинции, где проявлялось недовольство не только французами, но и прислуживающей им вьетнамской элитой. У Тат Тханя это вылилось в нежелание терпеть постоянное унижение, и в 1911-м он покинул Аннам – правда, не тем путем, каким уезжали сыновья ханойских аристократов: 21-летний парень нанялся моряком на иностранное судно. Следующие 12 лет он жил в США, Британии и Франции. В Париже стал убежденным левым, сменил имя на Нгуен Ай Куок и получил от Коммунистического интернационала приглашение приехать в Москву.

В декабре 1923 года о нем вышел очерк в журнале "Огонек" "Нгуен Ай Куок. В гостях у коминтернщика". Его автором был поэт Осип Мандельштам, который тогда работал в журнале репортером.

"Нгуен Ай Куок с отвращением произносит слово "цивилизация". Он объехал почти весь колониальный мир, был в Северной и Центральной Африке и достаточно насмотрелся... В благородстве манер, в тусклом, матовом голосе Нгуен Ай Куока слышен завтрашний день, океанская тишина всемирного братства... Врожденным тактом и деликатностью дышал весь облик Нгуен Ай Куока... Он дышит культурой, не европейской культурой, быть может, культурой будущего...", - писал Осип Мандельштам.

В Коминтерне Нгуен Ай Куок поработал год, после чего отправился в Южный Китай – с целью поднимать революцию в Индокитае. Восстания, которые подавлял Нго Динь Зьем, организовывал именно он. Работая в подполье, Ай Куок сменил немало имен, и одно – Хо Ши Мин – осталось за ним всю жизнь.

.png)

Два Вьетнама

В "версальском" межвоенном мире, который Лондон и Париж создавали под себя, шансов у противников Франции практически не было. Но Вторая мировая изменила все.

В 1940-м, вскоре после того, как французы капитулировали в Европе, Япония без боя ввела свой воинский контингент в Индокитай и фактически взяла эту колонию под свой контроль.

Националисты и коммунисты отреагировали на перемены по-разному.

Нго Динь Зьем призвал к сотрудничеству с японцами, рассчитывая договориться с ними об автономии. Однако добиться этого удалось лишь в феврале 1945-го, когда Токио уже осознал, что ситуация – пусть и медленно – движется к поражению.

Хо Ши Мин в 1941-м создал движение Вьетминь (Лига независимости Вьетнама), которое провозгласило Японию таким же врагом, как и Францию. Благодаря такому курсу движение получило поддержку со стороны союзников – и СССР, и Штаты, и Британия оказывали помощь через территорию Китая. Благодаря ей "Дядюшка Хо" (прозвище, данное американцами) создал на севере страны подконтрольную коммунистам территорию, а в остальной части Вьетнама организовал партизанское движение.

Провозглашенная японцами в феврале 1945-го Вьетнамская империя во главе со все тем же монархом Бао Даем продержалась полгода – до капитуляции Японии. Но император пытался сохранить свою власть и потому пошел на контакт с самым популярным движением в стране – то есть с Вьетминем.

2 сентября 1945 года Хо Ши Мин в полном согласии с Бао Даем провозгласил создание Демократической Республики Вьетнам, причем бывший император получил в ней не слишком влиятельный, но почетный пост верховного советника. Однако идиллия длилась недолго: в 1946-м Китай Чан Кайши возобновил войну с коммунистическим районом Мао Цзэдуна, а заодно и ввел войска в северные районы полукоммунистического Вьетнама. С другой стороны, вернулись французы, которые не хотели терять колонию, и оккупировали южную часть. Республика Хо Ши Мина осталась практически без территории и вернулась к партизанской войне.

Ситуация вновь изменилась в 1949-м, когда Чан Кайши проиграл гражданскую войну в Китае и вывел войска из Северного Вьетнама, который вновь перешел под контроль коммунистов. В то же самое время французы создали на юге формально независимое, но подконтрольное им Государство Вьетнам, главой которого стал бывший император Бао Дай.

Теперь война в стране формально стала гражданской, но, по сути, против ДРВ сражалась Франция, которая стала терпеть одно поражение за другим. В 1954 году для решения вьетнамского вопроса собралась Женевская конференция, разделившая Вьетнам по 17 параллели: к северу от нее установилась власть Хо Ши Мина, к югу – Бао Дая. При этом французы, измученные многочисленными войнами за колонии, начали фактически уходить из Вьетнама, что оставило непопулярного правителя Юга без реальной поддержки.

.png)

Женевская конференция 1954 года и карта разделенного ею Вьетнама

Бао Дай решил опереться на аристократию, которая до сих пор сторонилась его как "французской марионетки". Вскоре после подписания женевских соглашений он назначил премьер-министром Нго Динь Зьема. Этот альянс продержался один год. Потом премьер устроил референдум, на котором в значительной степени неграмотному населению Южного Вьетнама предложили выбрать между двумя портретами – Бао Дая и Нго Динь Зьема. Более 80% бросили в урны фотографию премьера.

С этого момента судьбой страны стали распоряжаться США. Они вмешались во вьетнамский вопрос еще в 1950-м, когда Москва и Пекин официально признали правительство Хо Ши Мина – Вашингтон в отместку тогда признал режим Бао Дая и начал оказывать ему военную и экономическую помощь, постепенно увеличивая ее. Однако бывший император был полностью завязан на французах и не сумел вовремя переориентироваться. Зато для ненавидевшего Францию Нго Динь Зьема ориентация на Штаты оказалась прекрасным вариантом. Тем более он сам был сторонником либеральной экономики.

В середине 1950-х новый глава Южного Вьетнама начал экономические реформы вроде тех, которые позже привели Южную Корею и Сингапур в число развитых государств. Однако здесь все сложилось иначе. Сам Зьем, по свидетельству современников, не был ярым коррупционером. Однако это не мешало распространению коррупции по стране. И президентский дворец в Сайгоне стал ее центром, поскольку в нем поселились братья главы государства со своими семьями. На все ключевые посты расставлялись многочисленные родственники семьи Нго, которые, в свою очередь, назначали людей из своего окружения – и не бесплатно.

Что хуже всего – сложившийся коррумпированный режим на самом деле не имел никакой заинтересованности в экономическом росте, поскольку свобода для бизнеса неизбежно привела бы к созданию мощных альтернативных группировок. Так что все начинания президента тихо топились его родственниками, которые тем временем продолжали богатеть на дерибане растущей американской помощи. Основная же масса населения, как и при французах, продолжала жить в нищете.

Ситуация усугублялась тем, что семья Нго (а с ней и вся правящая элита) принадлежала к католикам и вела политику в пользу этой конфессии, в то время как большинство жителей Южного Вьетнама составляли буддисты.

В итоге режим Нго Динь Зьема стал таким же непопулярным, какими до него в глазах народа были колонизаторы. В 1950-е тогда еще сенатор Джон Кеннеди лично побывал в Сайгоне, пытаясь понять реальную ситуацию в регионе. По возвращению в Америку он признал: если бы в Южном Вьетнаме произошли настоящие демократические выборы, 75% взял бы Хо Ши Мин.

Референдум 1955 года в Южном Вьетнаме. Нго Динь Зьем голосует за себя

Имел ли Юг шанс?

Сейчас существует общепринятое мнение, что при сравнении двух систем в одном государстве социализм неизбежно проигрывает – так произошло в Германии, так происходит и в Корее. Но в 1950-х ставший на социалистический путь Северный Вьетнам выглядел более привлекательным для большинства населения по обе стороны 17 параллели, и это вовсе не пропаганда.

Хо Ши Мин развернул массовые репрессии, но они касались лишь двух слоев населения – тех, кто сотрудничал с французами, а также землевладельцев и зажиточных крестьян, – а основная часть аграрного населения за счет этого получила землю. Его режим не поддерживал ни одну из религиозных конфессий, но привилегированную часть населения, подвергшуюся репрессиям, составляли преимущественно католики, а землю получали бедняки – преимущественно буддисты. Наконец, при помощи СССР и Китая в ДРВ начали появляться промышленные предприятия, давшие работу городской бедноте.

Не нужно объяснять, как это все выглядело в глазах основной массы граждан Южного Вьетнама, где все национальное богатство (и вся американская помощь) находилось в руках католической элиты и где уходили в песок все попытки индустриализации страны. В столице Северного Вьетнама Ханое осознавали и свою силу, и слабость конкурентов.

Однако в первые годы после официального раздела страны Хо Ши Мин вел умеренную линию, направленную на восстановление собственного государства. Именно это ему посоветовал в 1952 году советский вождь Иосиф Сталин, с которым вьетнамский лидер встретился во время своего тайного визита на 19-й съезд Компартии Советского Союза.

Так продолжалось вплоть до 1957 года по целому ряду причин: в Москве после смерти Сталина в 1953-м шла долгая борьба за власть, из-за которой Кремль не вел активной внешней политики, а Пекин еще оставался в фарватере Москвы, не решаясь на собственные внешнеполитические шаги. В общем, сталинские заветы накладывались на тот факт, что Хо не имел зарубежной поддержки для активных действий против Южного Вьетнама, за которым стояли Штаты.

Однако зондаж почвы происходил постоянно, и для этого в Ханое имелся свой "спецпредставитель" – Ле Зуан. Руководитель южновьетнамских коммунистов во время войны с французами, он в 1954-м перебрался в Ханой и с того момента стал неформальным лидером фракции "ястребов", стремившихся объединить обе части Вьетнама. Именно Ле постоянно курсировал между Москвой и Пекином, пытаясь добиться от них помощи в агрессии против Юга. Два с лишним года он терпел неудачу, но потом подули другие ветры.

В 1957-м Никита Хрущев утвердился как единоличный лидер СССР. И тогда же Мао Цзэдун, воспользовавшись ослаблением влияния Москвы в социалистическом лагере после развенчания Сталина и мятежа в Венгрии, взял курс на собственную политическую линию с целью сделать Пекин центром мирового социализма. Обоим вождям

потребовались внешнеполитические успехи – и Вьетнам выглядел как самый перспективный проект в этом направлении.

В свою очередь, Ле Зуан, который в ноябре 1957-го побывал на московском совещании лидеров компартий и привез оттуда Дядюшке Хо хорошие новости, повысил свой авторитет и стал вторым человеком в Ханое. В январе 1959-го Ле избрали первым секретарем Партии трудящихся Вьетнама (официальное название коммунистов до 1976

года), выше которого стоял только председатель Хо. Это означало, что написанная Ле Зуаном еще в 1956-м партийная программа "Путь на Юг" стала официальным планом действий.

В том же году на территории Южного Вьетнама начали образовываться первые партизанские отряды. Для их снабжения организовали тайную дорогу, проходившую вдоль западной границы страны (частично она шла по территориям соседних Лаоса и Камбоджи, власти которых закрыли на это глаза). Поначалу это была обыкновенная грунтовка в джунглях, размывавшаяся частыми ливнями, но постепенно превратилась во вполне приличную магистраль с пунктами обслуживания на ней. В историю эта дорога вошла под именем, которое ей дали американцы, – "Тропа Хо Ши Мина".

Чем более усовершенствовалась "тропа", тем сильнее становилось сопротивление режиму Нго Динь Зьема. В 1960 году на подконтрольной ему территории возникли целые районы, неподконтрольные Сайгону, и в декабре того же года руководители этих районов создали свое объединение – Национальный фронт освобождения Южного Вьетнама, более известный под названием, которые дали ему сайгонские газеты, – Вьетконг.

.png)

В середине 1950-х Ле Зуан стал вторым человеком после Хо Ши Мина

Барбекю Мадам Ню

Чем активнее действовал Северный Вьетнам и организованный им Вьетконг, тем больше в ситуацию втягивался Вашингтон. Хотя президент США в 1953-60 годах Дуайт Эйзенхауэр и придерживался "принципа домино" (Сайгон нужно поддерживать, потому что если он рухнет, коммунисты возьмут в свои руки всю Юго-Восточную Азию), вплоть до концы его правления Штаты ограничивались экономической помощью и отправкой оружия – которые, правда, становились все более масштабными; зато с приходом Джона Кеннеди, имевшего личные знакомства в южновьетнамском руководстве, вмешательство Америки перешло на новый уровень: уже в 1962-м в Южном Вьетнаме находились 12 тысяч американских советников и постоянная группировка ВМФ США.

Влияние Вашингтона на внутреннюю жизнь Сайгона стало подавляющим, что вызвало недовольство у Нго Динь Зьема – поскольку он стал ощущать себя таким же подневольным, каким был вьетнамский император при французах. В 1963-м южновьетнамский лидер начал тайные переговоры с Хо Ши Мином, и об этом стало известно американскому послу...

Французская поговорка насчет "шерше для фам" часто имеет значение. В истории Южного Вьетнама роковую роль сыграла Чан Ле Суан – жена брата и главного политического советника президента Нго Динь Ню, известная как Мадам Ню. Красавица и интриганка, она при холостом главе государства играла роль первой леди и активно участвовала в гуманитарной политике Сайгона.

Будучи католичкой, Мадам Ню способствовала тому, что 8 мая 1963 года, в празднование дня рождения Будды, было запрещено вывешивать буддистские символы. Начались волнения, которые министр безопасности и еще один брат президента Нго Динь Кань подавил силой – колонну протестующих в Сайгоне расстреляли полицейские. Нго Динь Зьем хотел успокоить ситуацию и выплатить компенсации семьям погибших, но Мадам Ню выступила с речью, в которой обвинила буддистов в фактической помощи коммунистам и заявила, что репрессивные меры против них будут усилены.

11 июня буддийский монах Тхить Куанг Дык в знак протеста совершил самосожжение. Мадам Ню, узнав об этом, засмеялась: "Если они хотят устроить барбекю, мы поможем с бензином". Эти слова стали известны всей стране и вызвали новую волну возмущения, чем тут же воспользовался Ханой: там решили, что пришло время реализовать "Путь на Юг", и начали усиливать отряды Вьетконга.

Вот тогда-то Нго Динь Зьем, недовольный засильем американцев, и начал тайные переговоры с Хо Ши Мином через посредников. О них стало известно американскому послу Генри Лоджу – несостоявшемуся вице-президенту Ричарда Никсона, проигравшего выборы 1960 года. Лодж и без того недолюбливал южновьетнамского президента, считая его ставленником Кеннеди (вице-президент Линдон Джонсон, приехав в 1962-м в Сайгон, назвал Нго Динь Зьема "азиатским Черчиллем"), а потому, узнав о недовольстве Зьемом со стороны южновьетнамских военных, он закрыл глаза на заговор, который те готовили.

2 ноября генерал Зыонг Ван Минь совершил переворот, в ходе которого Нго Динь Зьем и его брат Ню были убиты (Мадам Ню сбежала во Францию). Но вместо успокоения пришел хаос: после свержения семьи Нго, владевшей всем, начался дележ наследства – и раздоры внутри пришедшей к власти военной группировки. Зыонга свергли через два месяца, после чего перевороты пошли косяком, и весь Южный Вьетнам погрузился в анархию.

Ханой отреагировал вполне логично – новым усилением Вьетконга, численность отрядов которого выросла до 400 тысяч. Партизаны уже действовали не только в провинции, но и в самом Сайгоне: в феврале 1965-го они взорвали американское посольство (Лодж не пострадал). Стало ясно, что Южный Вьетнам вскоре рухнет, если Вашингтон не вмешается напрямую. И решение о таком вмешательстве было принято. Принял его Линдон Джонсон, который сменил на посту президента убитого 22 ноября 1963 году Кеннеди. Что затем породило одну из основных консприрологических версий этого убийства - о том, что Кеннеди противился масштабному вмешательству США в войну, а потому его устранило "глубинное государство", чтоб привести к власти Джонсона, который и вовлёк Америку в войну.

.png)

Мадам Ню – роковая женщина Южного Вьетнама

Америка вступает в бой

Официальной точкой отсчета для войны во Вьетнаме считается Тонкинский инцидент. Точнее, два инцидента. Первый состоялся 2 августа 1964 года, когда северовьетнамские катера в Тонкинском заливе обстреляли американский эсминец "Мэддокс", находившийся, по версии Вашингтона, в международных водах (по версии Ханоя – в его морской зоне). Второй произошел два дня спустя, но тут различие в версиях более серьезное: по версии команды "Мэддокса", во время шторма 4 августа его снова атаковали, по версии ДРВ (и по данным американской авиации) никаких чужих катеров в районе эсминца не было.

Тем не менее, несмотря на сомнительность инцидента, Линдон Джонсон сделал запрос в Конгресс и получил от него карт-бланш на использование вооруженных сил США во Вьетнаме.

Спусковым крючком для наземной операции стали нападение вьетконговцев на американскую военную базу Холлоуэй и взрыв в посольстве США в феврале 1965 года. С этого момента бомбардировки Северного Вьетнама стали постоянными, а под их прикрытием южнее 17 параллели стали размещаться американские войска. Их группировка, составлявшая в 1964-м 16,5 тысяч человек, к концу следующего года увеличилась до 200 тысяч.

Кроме американцев, в Южном Вьетнаме высадились небольшие контингенты их союзников по блоку СЕАТО (Договор Юго-Восточной Азии) – Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Филиппин (но два ведущих члена организации – Британия и Канада – отказались участвовать в операции).

Как это часто бывает в начале войн, Вашингтон ожидал, что все завершится быстро. Он не ставил себе целью разгром ДРВ: речь шла скорее о полицейской операции по зачистке Южного Вьетнама от вьетконговских партизан, поэтому американским войскам строго запретили входить в демилитаризованную зону на 17 параллели. И вьетконговцы часто этим пользовались, скрываясь от противника.

Можно сказать, что ограниченность целей стала одной из главных причин, по которым никакого быстрого успеха США не произошло, да и вообще успеха не было: у противника всегда имелась возможность укрыться на севере и получить помощь через "Тропу Хо Ши Мина".

Поэтому в течение почти трех лет все шло по одному сценарию: американцы бомбили Северный Вьетнам и зачищали территории в Южном, вьетконговцы уходили и вскоре наносили удар в другом месте.

Но ситуация не стояла на месте: в течение 1965-67 годов проявилось несколько тенденций, крайне неприятных для Вашингтона.

Первая – СССР начал поставку Северному Вьетнаму современных (на тот момент) систем ПВО, а также истребителей. Их самонаводящиеся ракеты уничтожали американские самолеты. И хоть бомбардировки и продолжались, нанося серьезный ущерб, однако росли и потери авиации США.

Вторая - ненадежность армии Сайгона. Ее численность в 1965-м довели до миллиона, но в сражениях против вьетконговцев эти войска оказались бесполезными, поскольку значительная их часть либо дезертировала, либо переходила на сторону противника.

К 1966-му стало ясно, что при боевом соприкосновении южновьетнамская армия теряет из-за дезертиров и перебежчиков больше войск, чем в состоянии мобилизовать за аналогичный период, поэтому ее подразделения отвели в тыл и разместили в относительно спокойных районах. Соответственно, американцам пришлось взять всю операцию на себя, из-за чего понадобилось еще увеличить свой контингент во Вьетнаме – с 200 тысяч в 1965-м до 380 тысяч в 1966-м. Но если в число первоначальных 200 тысяч входили только те, кто уже служил, то для усиления в 1966-м понадобилась мобилизация. Она была ограниченной: не призывали студентов (то есть молодежь из богатых семей), а среди остальных потенциальных призывников проводили жеребьевку, но она стала дамокловым мечом над большей частью американской молодежи. В результате выявилась вторая тенденция – непопулярность вьетнамской войны внутри США.

Первые выступления против нее начались еще в 1965-м, но тогда речь шла лишь об отдельных политиках, а вот с началом мобилизации это явление стало массовым. Молодежь вышла на улицы, протестуя против мобилизации и меняя общественное мнение всей страны. В этих условиях успех американской миссии во Вьетнаме уже фактически стал невозможным.

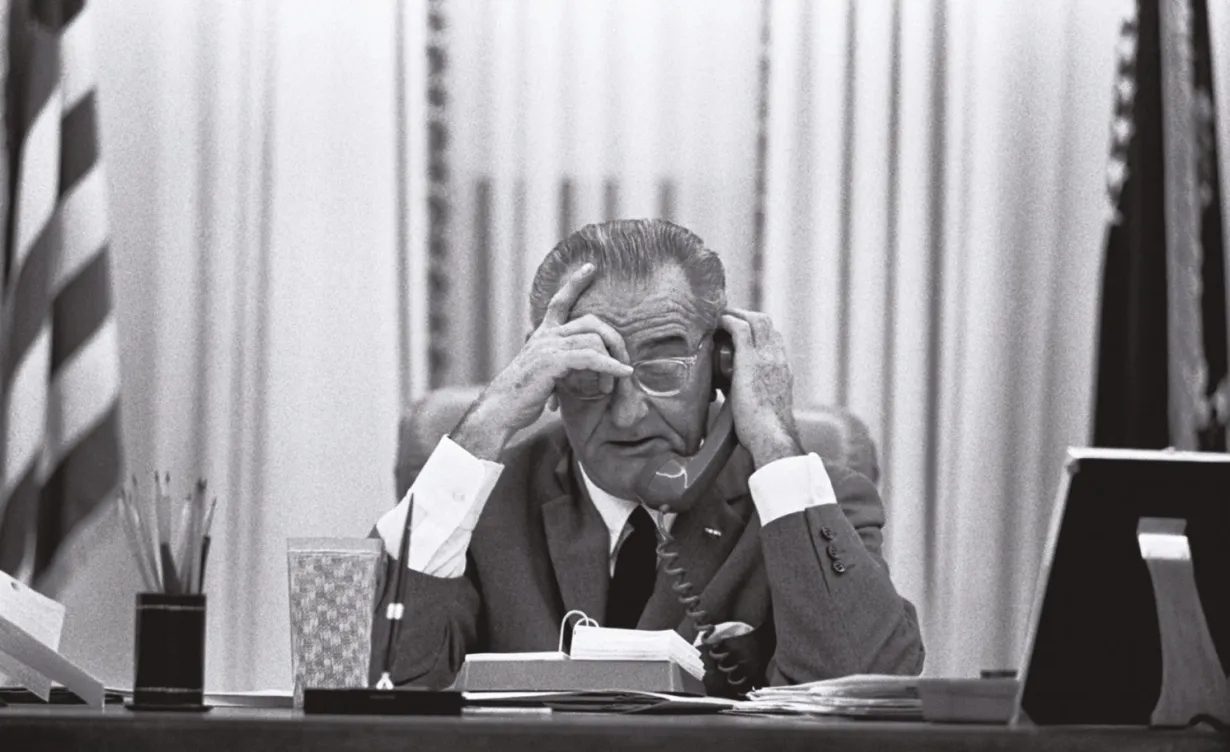

Линдон Джонсон колебался перед вводом войск во Вьетнам

Тот самый 1968-й

Вялотекущий ход войны нарушил Ханой. Причиной послужил тот факт, что вьетконговцы провели несколько успешных сражений с американской армией, и руководство ДРВ сделало вывод, что от партизанской войны можно перейти к фронтальной, организовав глобальное наступление. Его приурочили к вьетнамскому Новому году – празднику Тет, который отмечался 30 января 1968 года. В историю оно так и вошло – как "наступление Тет". А еще – как катастрофа Северного Вьетнама.

В этот день армия ДРВ перешла 17 параллель, а на юге все партизанские отряды ударили одновременно. Расчет был на восстание в Южном Вьетнаме, но его не произошло – даже несмотря на то, что бои шли в самом Сайгоне. Но самое главное – выяснилось, что в открытом бою американцы превосходят противника. Они разбили и наступавшую армию "северян", и все отряды вьетконговцев. Однако, развить успех через продвижение на север американцы не смогли.

Основных причин было две: с одной стороны, нависла угроза вмешательства КНР, поскольку Мао Цзэдун официально дал добро на отправку китайских войск в случае, если война переместится на территорию ДРВ, с другой – кризис внутри Америки достиг апогея.

Причиной этого кризиса стало совпадение двух факторов. Американское командование заявило, что для победы над Вьетконгом нужны дополнительно 200 тысяч солдат и объявило о новой волне мобилизации. Она шла на фоне того, что войска США понесли большие потери во время "наступления Тет", и в Америку отправилось более пяти тысяч гробов одновременно.

Так случился тот самый 1968-й год, который вошел в историю гигантскими протестами в Америке и Европе и породил движение хиппи вместе с его яркой антивоенной направленностью, сексуальной революцией и массовым употреблением наркотиков.

Последствия тех событий сказываются до сих пор: именно тогда начался "левый крен" в Демократической партии США. А ее лидеры, включая Роберта Кеннеди, заявили о необходимости уйти из Вьетнама. Кеннеди получил поддержку значительной части демократов, и это означало, что против президента Джонсона выступает его собственная партия. В результате он отказался баллотироваться на новый срок и заявил, что готов к переговорам с Ханоем. Военная победа обернулась политическим поражением.

Выборы 1968 года выиграл республиканец Ричард Никсон, призывавший к "вьетнамизации" войны – во Вьетнаме должны воевать не американцы, а вьетнамцы. Но от лозунгов к действиям он пришел не сразу. Собственно, именно тогда новый президент применил тактику, которая и сегодня является образцом для Дональда Трампа: сначала максимально надавить, а потом предлагать переговоры. Весь 1969 год шли небывалые бомбардировки Северного Вьетнама и "Тропы Хо Ши Мина".

Однако своего Никсон не добился, поскольку в конце 1969 года американское общественное мнение еще раз резко качнулось влево.

Причиной стало то, что в СМИ всплыла история с резней во вьетнамской деревне Сонгми, которую еще в марте 1968-го устроили войска США. Вскоре после этого скандала Никсон объявил о начале вывода войск из Вьетнама: контингент, который разросся до 415 тысяч, теперь сокращался до 265 тысяч, причем и он уже не должен был использоваться на передовой, куда выдвинули армию Сайгона – к тому времени уже более организованную, но все равно не сравнимую с американцами. Произошла та самая "вьетнамизация", которую обещал Никсон. И которая означала неизбежное сползание к краху Южного Вьетнама.

Август 1968, Чикаго. Антивоенный марш во время съезда Демократической партии: на плакатах – Че Гевара и Вьетконг

Парижский мир

2 сентября 1969 года умер Хо Ши Мин. В Вашингтоне рассчитывали, что это приведет к борьбе за власть внутри руководства ДРВ, во время которой Ханою будет не до Южного Вьетнама. Но все рычаги власти быстро взял в свои руки лидер "южновьетнамской" фракции Ле Зуан, и это означало одно: теперь вся республика будет работать на присоединение Юга.

В 1971-м Никсон сократил контингент во Вьетнаме еще на 45 тысяч человек, которые вывели к февралю 1972 года, а спустя два месяца, 30 марта, армия Северного Вьетнама начала свое второе наступление, известное как "Пасхальное". Оно длилось полгода и закончилось неудачей для Ханоя, поскольку Штаты максимально задействовали авиацию, резко активизировав бомбардировки ДРВ. Но, как и в 1968-м, военный провал компенсировался для Ханоя политическими факторами.

Это снова был год выборов в США, и кандидат от полевевшей Демократической партии Джордж Макговерн обещал немедленный вывод всех американских войск из Вьетнама. На этом фоне подобные обещания, но более размытые, делал и Никсон, который уже тоже настроился уйти из региона, но затягивал с решением, чтобы что-то выторговать под него.

Уход из Вьетнама стал частью "челночной дипломатии" советника по нацбезопасности Генри Киссинджера, игравшего на достигших апогея противоречиях Москвы и Пекина. В 1971-м Киссинджер съездил в Китай и наладил отношения с Мао, а в 1972-м – договорился с Советским Союзом о визите Никсона в Москву. Эти повороты во внешней политике способствовали триумфальной победе действующего президента США на выборах 1972 года, так что свою задачу советник выполнил. Но и в Пекине, и в Москве на столе у Киссинджера лежала вьетнамская карта, которая, по мнению Вашингтона, уже была бита и потому шла в отбой.

Закрытые переговоры Киссинджера с представителем Ханоя Ле Дык Тхо также шли с начала 1972 года и завершились в октябре тайной договоренностью о том, что США и ДРВ одновременно выводят войска из Южного Вьетнама, предоставив решение вопроса Сайгону и вьетконговцам. Однако сразу после нее северовьетнамцы организовали слив информации в прессу, рассчитывая на деморализацию армии Южного Вьетнама и собственное наступление. Вашингтон ответил сильнейшей бомбардировкой Ханоя и Хайфона, и этим заставил его представителей вернуться за стол переговоров и согласиться на октябрьские условия.

После чего возникла другая проблема: от договоренностей попытался откреститься Нгуен Ван Тхьеу, президент Южного Вьетнама с 1965 года. Он считал (и вполне логично), что после ухода американцев Ханой все равно продолжит вмешательство, и его власти придет конец. Но Киссинджер объяснил Нгуену, что американские войска уйдут в любом случае, а потому перед ним два варианта – либо подписаться под мирным соглашением и получить от Вашингтона максимальную финансовую и военную помощь, либо не подписаться и воевать самому без этой помощи. Южновьетнамский президент выбрал первый вариант.

15 января 1973 года войска США в соответствии с предварительными договоренностями прекратили все боевые действия. Спустя две недели, 27 января, в Париже представители США и двух Вьетнамов (формально даже трех, так как присутствовала делегация Вьетконга) подписали мирный договор, по которому Штаты и ДРВ выводили все свои войска из Южного Вьетнама в течение 60 дней и обязывались не поставлять никаких вооружений в эту страну.

Из всех пунктов соглашения реально выполнен был только один – о выводе войск США (который, впрочем, состоялся бы в любом случае). Уже в марте возобновились вялотекущие боевые действия между Ханоем и Сайгоном, и вывод "северных" войск был остановлен. Американцы продолжали поставки вооружений окольными путями – теперь Сайгон закупал их у третьих стран за финансовую помощь Вашингтона, – но в конце 1974 года они прекратились, поскольку Конгресс, полностью взятый под контроль демократами, не дал голосов за продолжение помощи Южному Вьетнаму. Одним из тех, кто не дал голос, стал самый молодой в истории США сенатор – 32-летний Джо Байден.

Белый дом не стал давить на Конгресс. В конце 1972-го Киссинджер давал обещания Нгуену Ван Тхьеу от имени Никсона, но Дик подал в отставку в августе 1974-го, а сменивший его Джеральд Форд никаких обещаний не давал. Да и не мог он что-либо выжать из Конгресса, полностью захваченного полевевшей Демократической партией.

Пришло время развязки. Уже в конце 1974-го Ханой начал военную операцию, которая на первом этапе казалась локальной, но из-за быстрого отступления войск Южного Вьетнама переросла в глобальную и закончилась вступлением в Сайгон 30 апреля 1975 года. Спустя год бывшая столица Южного Вьетнама получила новое имя – Хошимин.

Кадры эвакуации из посольства США, когда сотни и тысячи вьетнамцев, которые сотрудничали с американцами, пытались попасть на последний вертолет, стали с тех пор одной из самых ярких иллюстраций краха политики Америки. Точно также как и кадры попыток афганцев попасть на последний самолет из Кабула в августе 2021 года.

Южной Вьетнам и Украина: сходство и отличия

Теперь, зная все факты, можно подвести итоги. Похожа ли вьетнамская война на украинскую?

Изначально аналогии любили проводить в России в духе, что "все проамериканские режимы заканчивает одинаково и также как и Сайгон пал, так падет и Киев".

То, что Москва использует подобный образ в информвойне не является удивительным. Удивление вызывает то, что, в последние недели, судьбой Южной Вьетнама начали пугать Украину украинские же эксперты и журналисты. Делают они это в связи с мирными инициативами Трампа. Проводя аналогию с заключенным в 1973 году мирным соглашением, которое выводило из страны американские войска, но при этом не давало никаких гарантий безопасности Южному Вьетнаму на случай нападения с Севера, комментаторы указывают на то, что мирное соглашение по Украине без гарантий безопасности от Запада Киеву будет означать новое нападение России уже в ближайшем будущем.

Однако, любые аналогии нынешней войны в Украине с Южным Вьетнамом является предельно натянутыми и, более того, прямо оскорбительными для украинцев.

Безусловно, есть сходство в том, что американцы ни в 1973 году во Вьетнаме, ни сейчас в Украине не хотят давать никаких гарантий безопасности, предусматривающих их участие в войне. Хотя и по разным причинам - 50 лет назад они приняли решение вывести войска из Вьетнама, а потому, естественно, и не обещали Сайгону военной защиты, так как целью мирных соглашений для Вашингтона был выход из войны, а не возобновление в ней участие (и на этот счет, к слову, был двухпартийный консенсус). А сейчас США не хотят давать каких-либо гарантий безопасности Украины, которые подразумевали бы возможное вступление в войну с Россией из-за риска ядерного конфликта. И это определяло как линию поведения администрации Байдена, так определяет сейчас и линию Трампа. И также как и Сайгон с позицией американцев тогда ничего поделать не мог, также сейчас и Киев вряд ли может как-то повлиять на изменение позиции Вашингтона.

Кроме того, есть аналогия, что 50 лет назад американцы хотели завершить войну во Вьетнаме, чтоб усилить раскол между СССР (тогдашним главным противником США) и Китаем, восстанавливая с последним отношения (и этот расчет оправдался). Так и сейчас Трамп хочет завершить войну в Украине, чтоб "оторвать" Москву от Пекина, которого в США считают теперь главным противником.

Также есть схожесть в коррумпированности южновьетнамских и украинских властей, зависящих при этом от западной финансовой помощи (правда, в отличие от Сайгона, Киев, помимо США, имеет и другой источник финансирования - Европу, которая может продолжать помогать деньгами Украине, даже если американцы перестанут, причем Вашингтон ничего против этого не имеет).

Однако, на этом аналогии практически заканчиваются.

И вопрос "не будет ли гипотетический российско-украинский мир похожим на вьетнамский, став передышкой перед новой войной" не имеет однозначного ответа "да".

Представим ситуацию, что Киев и Москва заключают перемирие. А потом, может быть, и мирное соглашение, исходя из того, что за каждой стороной останутся территории, которые они уже контролирует. При этом Украина не получает гарантии безопасности от США и их не получают и европейские страны. А без этого даже Франция и Британия вряд ли будут посылать свои войска в Украину в качестве миротворцев после завершения войны.

Возможно ли, что Москва в такой ситуации возобновит боевые действия, как это сделал Северный Вьетнам? Ответ "да" – самый простой, но не факт, что верный.

Поскольку он не учитывает те глобальные различия, которые имеются между вьетнамской и украинской войной. И самое главное из них – это отличие между армиями Южного Вьетнама и Украины.

Как уже было сказано, южновьетнамские войска не представляли из себя реальную силу, а потому боевые действия взяли на себя американцы. Без них Сайгон пал бы уже в 1965-м. И даже когда Никсон провел "вьетнамизацию" войны, наступление Севера в 1972-м было остановлено не армией "южан", а авиацией США. Это означало одно: без армии США Южный Вьетнам был обречен в любом случае. Тот факт, что Вашингтон в конце 1974 года прекратил помощь, не изменил ситуацию, а просто ускорил падение Сайгона.

В Украине американцы не воюют. Да, США оказали Киеву почти всю возможную помощь, которую может оказать невоюющий союзник, но ни один взвод армии США на линию фронта не прибыл. Тем не менее, ВСУ уже четвертый год воюют самостоятельно и сохраняют боеспособность. Фронт не рушится. Основное оружие нынешней войны - дроны, Украина производит самостоятельно и имеет по ним с РФ паритет. Да, продолжение войны несет для Украины большие риски истощения. Но, если война завершиться, то новое нападение РФ, если оно и будет, пойдет примерно по такому же сценарию, как и российское наступление на севере Харьковской области в мае 2024 года с занятием нескольких сел и половины Волчанска. В этом плане куда более опасным, чем мир без гарантий безопасности, для Украины является продолжение войны с риском потерять помощь США.

Фактор второй – Вьетконг. Внутри Украины нет массового пророссийского партизанского движения, которое бы вело вооруженную борьбу с правительством.

Фактор третий – внутренняя ситуация в РФ. Возможно, Путин и хотел бы достичь своих максимальных целей даже после гипотетического завершения огня. Но у него нет того дисциплинированного и "заряженного" на войну общества, которое имели в Северном Вьетнаме Хо Ши Мин и Ле Зуан. Имей его, Кремль объявил бы всеобщую (а не ограниченную) мобилизацию еще в 2022-м. Но он этого не делает, и даже новые волны частичной мобилизации не объявляет, предпочитая вместо этого платить огромные деньги контрактникам. В такой ситуации сложно представить, что он начнет новую войну после завершения нынешней (если только Украина сама не попытается отбить силой потерянные территории). Более того, есть огромные сомнения, что Путин вообще предпринял бы вторжение в 2022 году, если бы знал, какое сопротивления окажут ВСУ.

Другой вопрос, пойдет ли Кремль сейчас на прекращение огня, с учетом того что это не устранит, как любят говорить в Москве, "первопричины конфликта" в лице враждебной к РФ власти в Киеве. Но опыт последних трех лет показал, что военным путем установить лояльный Москве режим в Украине если и возможно, то лишь огромной для России ценой (и то, нет гарантий, что получится).

А потому, даже если Кремль после заключения мирного соглашения зальет деньгами украинское политическое пространство для прихода к власти нужных ему политсил, это все равно обойдется ему дешевле, чем новая война.

Возвращаясь к событиям 50-летней давности во Вьетнаме, можно сказать, что главный вывод из них для Украины и любой другой страны заключается в том, что при определении стратегии своей политики нужно исходить, в первую очередь, из собственных реальных сил и опираться на них. А не полагаться исключительно на помощь внешних игроков, особенно если они находятся где-то далеко за морями-океанами. Какие бы они ни давали сейчас "гарантии безопасности", они их в любой момент могут отозвать, если их интересы поменяются.