9 августа 1945 года вошло в историю сразу несколькими событиями. В этот день Красная армия начала наступление на японскую Квантунскую армию в Маньчжурии, а Штаты сбросили вторую ядерную бомбу на Японию.

Оба события были связаны с завершающим этапом Второй мировой войны – разгромом последней из держав гитлеровской Оси Японии.

Япония еще с 30-х годов воевала с Китаем, а с декабря 1941 года с США и Британией. В августе 1945 года в войну против Токио по достигнутой ранее в Ялте договоренности с союзниками вступил и Советский Союз.

И уже через несколько недель – 2 сентября 1945 года Япония подписала капитуляцию и Вторая мировая война таким образом была завершена.

Но буквально сразу началась другая война – историческая. За то, кто внес решающий вклад в принуждение Японии к капитуляции. В трактовке США ответ однозначный – это ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, который парализовал волю японцев к сопротивлению. В СССР была совсем иная трактовка – все решил разгром японских войск в северо-восточном Китаем Красной армией. А удары атомными бомбами по японским городам были совершенно не нужными с военной точки зрения "проявлением варварства американцев" и являлись элементом запугивания Советского Союза.

Какая из этих точек зрения верна и как Япония 80 лет назад пришла к своему краху читайте в исторической реконструкции "Страны".

Японская обида и маньчжурская приманка

В том, что Япония оказалась союзницей Гитлера в войне против Британии и США есть много иррационального. Это с Германией было все логично: ее после Первой мировой сильно ободрали и унизили, создав почву для реваншизма. То же можно сказать и о Венгрии. Но Япония (как и Италия) была в составе победителей той войны, и ее вроде никто не обдирал и не обкладывал контрибуциями. И всё же именно из-за итогов войны Токио оказался в ряду "реваншистов".

После Первой мировой Лондон и Париж разделили мир под себя. Что касается Японии, то она получила несколько немецких островов в Тихом океане и портов в Китае – и в Версале посчитали, что этого достаточно, поскольку японцы на своем Дальнем Востоке фактически ни с кем не воевали. Сама же Япония (как и Италия) посчитала, что ее обделили.

Последней строчкой в перечне японских обид стал Владивосток. В 1918-19 годах, когда Антанта начала интервенцию в Советскую Россию, Токио также ввел свои войска на Дальний Восток. Но вскоре все союзники вынуждены были уйти с российской территории, а японцы остались – и уходить не хотели. Однако ситуация изменилась: все, кто в 1919-м хотел уничтожить "Совдепию", в 1922-м уже хотели с ней торговать, а для этого требовалось покончить с остатками былой интервенции. Потому в 1922-м Лондон, Париж и Вашингтон под угрозой санкций вынудили японские войска уйти из Владивостока. И, хотя недавние союзники закрыли глаза на то, что весь Сахалин еще оставался под контролем Токио, обида на них осталась.

1918. Японцы пришли во Владивосток – и уходить не хотели

В последующие годы она только крепла, поскольку в 1920-е в окружении японского императора произошла смена поколений, и большое влияние в нем получили молодые милитаристы, чьей идеей фикс как раз и был пересмотр "несправедливых" итогов Первой мировой. Особенно оно (влияние) усилилось после 1926 года, когда умер император Ёсихито, и на трон взошел 25-летний Хирохито, который рос в окружении этой воинственной молодежи. Фактически уже с момента его восшествия на престол японская элита была готова к войне, и вопрос о том, кто станет объектом нападения, даже не стоял.

.png)

Император Хирохито – символ японского милитаризма

Очень многие войны начинаются из-за того, что рядом с обиженным государством находится другое, находящееся в состоянии внутреннего раздора. Совсем недавно мы описывали подобную ситуацию в отношении ирано-иракской войны, 11 лет назад мы видели это на примере Украины. Но и Иран 1980-го, и Украина 2014-го – это еще мелочи по сравнению с тем, что после революции 1911 года переживал Китай: страна фактически развалилась на несколько провинций, каждой из которых командовал свой военный клан. К концу 1920-х значительную часть из них смогло подчинить себе нанкинское правительство Чан Кайши, но на несколько регионов его власть не распространялась. В том числе на Маньчжурию, где глава военного клана Чжан Сюэлян только номинально признавал власть Нанкина. Вот эта провинция и стала объектом первой японской агрессии.

18 сентября 1931 года на Южно-маньчжурской железной дороге, принадлежавшей с 1905 года Японии и охранявшейся ее войсками, произошел взрыв. Позже станет известно, что организовали его сами японцы, но тогда это стало предлогом для бомбардировки и штурма крепости Бэйдаин, гарнизон которой подчинялся Чжан Сюэляну. Бэйдаин находится немного южнее Мукдена – самого крупного тогда города Маньчжурии, поэтому все описанные события вошли в историю как "Мукденский инцидент".

Чжан Сюэлян, столкнувшись с японской интервенцией, попытался было организовать совместный фронт с Чан Кайши, но нанкинский правитель, помня предыдущую враждебность маньчжурского милитариста, отказал в помощи. И Чжан предпочел отступить, чтобы сохранить свою армию. Так что японская Квантунская армия (сподразделение, основанное еще в 1919 году для войн на континенте) уже к 7 января 1932 года фактически без сражений овладела всей Маньчжурией.

А речь, между прочим, шла о территории в 1,5 млн кв. км – в четыре раза больше Японских островов – с населением в 30 млн человек (в самой Японии, не считая оккупированную ею Корею, тогда проживало 64 млн человек). Естественно, встал вопрос о контроле над этой огромной землей. Японцы не стали устанавливать прямое оккупационное правление: 1 марта 1932 года Всеманьчжурское совещание провозгласило создание государства Маньчжоу-Го, а для руководства им позвали бывшего китайского императора Пу И, свергнутого в 1911-м.

Смысл этого решения состоял в том, что Пу И был представителем маньчжурской династии Цин, правившей Китаем в течение 270 лет – вплоть до упомянутой революции. Из маньчжуров состояла значительная часть свергнутой китайской знати, которая теперь получила возможность для реванша. В целом из 30 миллионов населения Маньчжоу-Го около трети составляли маньчжуры – и именно они стали опорой скрытого оккупационного режима.

Поначалу Маньчжоу-Го не признавал никто, но по мере политических перемен в мире ситуация менялась: с 1934-го начались дипломатические признания (первым стал Сальвадор, а из влиятельных государств – Италия в 1937-м), которые означали фактическое признание японской оккупации Маньчжурии.

Маньчжоу-Го – первое завоевание Японии

Легкость, с которой Токио заполучил такую огромную территорию, лишь подогревала у окружения императора желание дальнейших захватов. Тем более что, с одной стороны, Япония получила помощь в виде 110-тысячной армии Маньчжоу-Го – не слишком боеспособной, но хорошо контролируемой благодаря офицерам-маньчжурам, многие из которых прошли обучение в Японии; с другой стороны – Китай в 1936-м вновь погрузился в состояние гражданской войны, так как Чан Кайши решил разгромить контролируемые коммунистами районы на северо-востоке Китая.

Так что старые предпосылки для новой войны уже были на лицо. И она началась после того, как 7 июля 1937 года произошел Лугоуцяоский инцидент, более известный как "инцидент на мосту Марко Поло".

Этот мост соединял Пекин с остальным Китаем и охранялся китайской армией. А в окрестностях города еще с 1901 года официально находилась японская Гарнизонная армия, которая охраняла собственность живущих там японцев. Эта армия с конца июня 1937 года проводила учения, и во время них исчез солдат. Японцы обвинили китайцев, что те взяли их бойца в заложники, и потребовали входа в город, китайцы отказали – и ночью началась японская атака на мост.

Солдата вскоре нашли – никто его не захватывал, он сам загулял, – но это уже не имело значение, поскольку в длившемся несколько дней бою с обеих сторон погибли военные, и инцидент стал поводом для японского вторжения.

Поле битвы – Китай

Нападая на Китай, Япония не ставила себе целью превратить его в формальную колонию. Она намеревалась распространить опыт Маньчжоу-Го на все оккупированные территории, разделив огромные китайские земли на ряд подконтрольных государств. Однако после того, как 26 июля 1937 года японская армия начала активные боевые действия, ее планы выполнялись лишь в течение полугода: за этот период она захватила Шанхай и Пекин, посадив в последнем марионеточное "временное правительство Китая".

Обеспокоенные усилением Японии, западные союзники Чан Кайши собрали в Брюсселе конференцию, которая заседала три ноябрьских недели – с 3 по 24 ноября. На нее позвали все ведущие государства мира – без нацистской Германии, зато с Советским Союзом. Однако выхлоп оказался минимальным, поскольку даже инициаторы – Вашингтон и Лондон – не горели желанием обострять отношения с Токио. В итоге требования Китая о жестких санкциях поддержала только Москва, которая также опасалась японской агрессии, – и конференция ограничилась принятием декларации об "обеспокоенности".

Но именно тогда, когда Токио понял, что серьезной реакции мира на его агрессию не будет, его военная машина начала давать сбой. В декабре японская армия еще провела успешное наступление, взяв столицу чанкайшистского правительства Нанкин, но из-за растянутых коммуникаций начались проблемы со снабжением войск, а Чан Кайши как раз в это время сумел организовать хотя бы частичное сопротивление противнику.

Армия Чан Кайши в 1937 году: основное оружие – винтовка

Осознание того, что захватить весь Китай нереально, пришло к японским властям не сразу. В первой половине 1938 года они вынужденно сбавили темп наступления, перейдя к тактике локальных ударов на отдельных участках фронта, а с июля начали зондировать почву относительно путей заключения мира с Чан Кайши. Причем уверенность в предстоящем мирном соглашении была настолько сильной, что Токио параллельно решил прощупать другие слабые места для продолжения агрессии.

Так произошел конфликт, известный в Японии как "инцидент у высоты Чжангуфэн", а в СССР – как бои у озера Хасан, продолжавшиеся с 29 июля по 11 августа. Хотя в Советском Союзе их преподносили как героический подвиг, на самом деле Красная армия показала себя в этом конфликте не с лучшей стороны – правда, не столько в боевом, сколько в организационном плане. В итоге японское наступление все же отбили, инцидент закончился вничью.

Хасанские бои были восприняты японцами как свидетельство слабости Красной армии и лишь усилили в Токио настроения в пользу нападения на СССР и – соответственно – прекращения бесконечной войны в Китае. В октябре Чан Кайши получил мирное предложение с установлением границы по линии фронта и сохранением за ним контроля над оставшейся территорией. Свое предложение японцы "подкрепили" наступлением, во время которого взяли Кантон (Гуаньчжоу).

Чан молчал две недели, сделав за это время запросы в Вашингтон, Лондон и Москву. Получив отовсюду заверения в поддержке (а от СССР и реальную военную помощь, и даже содействие в примирении с коммунистами Мао Цзэдуна), он сделал выбор в пользу продолжения войны. 1 ноября лидер Китайской республики выступил с обращением к нации, призвав вести войну до победного конца, и этот призыв официально поддержала Компартия.

.jpg)

Чан Кайши призывает Китай к войне до победного конца

Правда, нельзя сказать, что обращение как-то сказалось на военной ситуации: еще несколько месяцев японская армия продолжала ползучее наступление, которое иногда давало крупные успехи. Первая удачная контратака китайской армии произошла лишь в апреле 1939 года, а первое серьезное контрнаступление еще позже – в августе 1940-го.

Но даже эти успехи глобально ситуацию не изменили. На фронте сложилась патовая ситуация, когда Япония не в состоянии одержать полную победу, а Китай не в состоянии переломить ситуацию на фронте. На фоне этого Токио решил максимально абстрагироваться от войны, переведя ее – насколько это возможно – во внутрикитайский конфликт.

В марте 1940 года японцы организовали в Нанкине китайское правительство, которое возглавил бывший вице-премьер Китая и бывший конкурент Чан Кайши в борьбе за власть Ван Цзинвэй. В задачи этого правительства входила борьба с сопротивлением на оккупированных территорий.

А чуть позже японцам помогли сторонники Чан Кайши, ненавидевшие коммунистов. Дело в том, что успешное контрнаступление августа 1940 года провели одновременно подразделения Чана и Мао, но закончилось оно тем, что отряды гоминьдановцев напали на коммунистов, после чего совместный фронт был фактически разрушен. И это способствовало тому, что японцы восстановили свою стратегическую инициативу и смогли сохранить ее вплоть до 1945 года.

.png)

Территории Китая, оккупированные Японией к 1940 году

"Южане" против "северян"

Стабилизация ситуации в Китае при одновременной невозможности довести данную войну до победного конца окончательно привела к потере интереса Токио к этому фронту и возрождению планов по завоеванию тех земель, где для этого потребуется меньше усилий.

Еще в мае 1939 года японские войска вместе с армией Маньчжоу-Го попробовали "прощупать почву" в Монголии, но трехмесячная война, известная у нас как "бои на Халхин-Голе", закончилась для Токио катастрофой. Тем не менее, вплоть до осени 1941 года в окружении императора боролись две фракции: одна из них выступала за войну с Советским Союзом, другая – за "южную" ориентацию, то есть за захват колоний Британии, Франции и Нидерландов.

"Северные" потерпели серьезное поражение в августе 1939 года, когда союзник Японии по Антикоминтерновскому пакту – Третий Рейх – подписал Договор о ненападении с Советским Союзом. Поскольку эта часть окружения императора строила свои планы против СССР на совместном нападении с немцами, пакт Риббентропа – Молотова вызвал глобальный политический кризис в Токио и привел в итоге к отставке правительства лидера "северных" Киитиро Хиранумы.

Пришедший ему на смену Нобоюки Абэ вообще был противником расширения театра войны, потому не пользовался поддержкой ни одной из фракций и продержался на посту недолго – лишь до января 1940 года. Премьером стал военный – адмирал Мицумаса Ёнай, которого протежировал сам император. Однако, как выяснилось, адмирал придерживается тех же взглядов, что и предшественник: он начал наводить мосты с Вашингтоном, Лондоном и Москвой, стремясь обменять нейтралитет Японии в начавшейся европейской войне на невмешательство остального мира в японско-китайскую войну.

Возможно, имея протекцию императора, Ёнай и смог бы удержаться подольше, но против него сыграли геополитические сдвиги: в мае-июне 1940 года Германия разгромила Нидерланды, Бельгию и Францию, и "южане" повели атаку на Хирохито – ведь теперь перед ними лежали "безхозные" Французский Индокитай (нынешние Вьетнам, Лаос и Камбоджа) и Нидерландская Индия (нынешняя Индонезия). 22 июля, спустя месяц после заключения германо-французского перемирия в Компьенском лесу, эта атака принесла свои плоды: император согласился заменить Ёная, назначив премьером князя Фумимаро Коноэ.

Коноэ не принадлежал ни к одной из фракций, но был сторонником расширения японской территории, поэтому поддерживал тех, на чьей стороне в данный момент было преимущество. Летом 1940-го ветер явно дул на юг, и премьер взял курс соответственно его направлению.

22 сентября 1940 года японцы заставили созданное в Виши правительство неоккупированной немцами части Франции согласиться на ввод в Индокитай шеститысячного японского гарнизона. Формальный повод – необходимость перекрыть поставки помощи Китаю. Но фактически это означало начало оккупации, так как в течение пяти дней войска Японии взяли под контроль все ключевые транспортные артерии французской колонии, не останавливаясь при этом и на применении оружия против французов.

О том, как реагировало население Индокитая на смену колонизаторов, мы писали в статье о Вьетнамской войне. Здесь же следует отметить, что именно в этом регионе японцы впервые реализовали на практике концепцию Великой Восточной Азии, провозглашенную еще в 1938-м с лозунгом "Азия для азиатов". Правда, на практике японцы оказались не менее и местами даже и более жестокими колонизаторами, чем европейцы. Но поначалу их пропаганда имела воздействие как минимум на элиты индокитайских народов.

Кроме того, японцы начали гонения на китайцев, которые в странах Юго-Восточной Азии контролировали торговлю и банковский сектор. И этим воспользовались местные элиты, "отжимая" бизнес у китайцев, что также укрепляло поддержку с их стороны японцев.

Опыт колонизации Индокитая подталкивал "южан" к дальнейшей активизации. Император и премьер все еще колебались между ними и "северными", поэтому в апреле 1941 года послали главу МИД Ёсукэ Мацуоку в Берлин, чтобы выяснить планы Третьего Рейха в отношении СССР. Однако Гитлер, хотя и готовил операцию "Барбаросса", японцам ее не раскрыл, поэтому Мацуока, возвращаясь домой через Советский Союз, остановился в Москве и 13 апреля подписал с советским премьером Вячеславом Молотовым пакт о ненападении.

Казалось, "южане" одержали окончательную победу. Но 22 июня Германия все же напала на Советский Союз, возродив надежды "северных". Они ждали, что Москва вот-вот падет, и Япония сможет без какого-либо сопротивления захватить огромные территории Дальнего Востока и Сибири. Однако немецкое наступление забуксовало, разрушив эти надежды. Уже в середине октября, еще до битвы за Москву, "южане" сумели убедить Хирохито, что немецкий план "Барбаросса" провалился и что "поход на север" не будет легкой прогулкой. И император сделал окончательный выбор: 18 октября он отправил в отставку Коноэ и назначил на его место одного из лидеров "южан" – министра сухопутных войск Хидэки Тодзё.

С этого момента выбор направления японской агрессии был сделан. О сделанном выборе сообщил в Москву советский разведчик Рихард Зорге, и его информация помогла принять решение о переброске дальневосточных дивизий на защиту столицы СССР. Так что Токио, разуверившись в Германии, своим выбором способствовал ее первому поражению.

Пёрл-Харбор: пробка для японского джинна

Решение японского командования напасть на США стало, пожалуй, самым противоречивым из всех решений всех стран во Второй Мировой. Настолько противоречивым, что уже давно в ходу конспирологическая версия, что Вашингтон знал о предстоящей атаке Японии на Перл-Харбор, но сознательно ее допустил, так как уже давно хотел вступить в войну с японцами и искал лишь повод.

Так или иначе, но решение выглядит крайне спорным. Особенно, если взглянуть на разницу в тогдашнем экономическом потенциале США и Японии. В этом контексте даже непринятый вариант нападения на СССР выглядел более реалистичным, поскольку строился на том, что Москва будет занята войной с Германией на западе – и ей будет просто не до Дальнего Востока и Сибири. Нападение же на формально не участвующую в войне Америку автоматически делало японцев главным врагом гигантской страны с ее неисчерпаемыми экономическими возможностями, да еще и находящейся далеко от мировых военных очагов – что означало невозможность не только оккупировать ее, но и даже разрушить бомбардировками хотя бы одно военное предприятие.

И все же свои резоны у Токио имелись. Штаты еще с конца 1930-х стали костью в горле японского командования, поскольку начали оказывать военную и экономическую помощь Китаю, а летом 1941-го, когда японцы решили формально оккупировать уже фактически подконтрольный Индокитай, Вашингтон воспользовался этим поводом, чтобы провозгласить нефтяное эмбарго. Причем условием прекращения этой санкции Рузвельт обозначил вывод японских войск из всех оккупированных им стран – что, естественно, никто в Токио допустить не мог даже в мыслях.

Хотя эмбарго отнюдь не являлось пустышкой: базирующийся на Гавайских островах тихоокеанский флот США, имеющий, к тому же, возможность свободно использовать порты подконтрольных Филиппин, контролировал практически все торговые маршруты, ведущие в Японию. Да и политическое влияние Вашингтона вынудило отказаться от торговли с японцами даже Британскую империю, которая вплоть до 1940 года сохраняла весьма дружественные отношения с Токио – несмотря на его формальный союз с Берлином.

Дефицит нефти стал ощущаться японским флотом очень быстро – уже к середине осени 1941-го – и оказался одним из главных факторов, которые привели к победе "южан" в окружении Хирохито. Теперь, собственно, безальтернативным вариантом стало нападение на Нидерландскую Индию – главную нефтяную скважину всей Восточной Азии.

От самих Нидерландов к тому времени осталось лишь эмигрантское правительство в Лондоне, так что с военной точки зрения операция казалась несложной. Но Нидерландская Индия (Индонезия) находится на островах, расположенных весьма далеко от Японии и подконтрольных ей территорий. А потому для успешного проведения операции требовались базы вблизи этих островов – и для их приобретения возникала необходимость оккупировать Малаккский полуостров – то есть Таиланд и Британскую Малайю.

Естественно, что при таком раскладе Штаты не остались бы в стороне и обеспечили бы максимальную помощь Британии – прежде всего используя свой тихоокеанский флот. А потому логическая цепочка приводила к неизбежному выводу: реализация глобального "южного" плана должна начинаться с нейтрализации американского флота. Так 8 декабря 1941 года (в Америке было еще 7 декабря) произошло то, что известно всему миру под названием "Перл-Харбор".

.jpg)

7 декабря 1941. Перл-Харбор в огне

Во время двух авианалетов японская авиация уничтожила или серьезно повредила девять из десяти больших кораблей МВФ США, находившихся на стоянке в порту Перл-Харбора. Правда, согласно уже упомянутой конспирологической теории, все новейшие корабли флота оттуда вывели заранее, оставив на Гавайских островах лишь устаревшие суда в качестве приманки для японцев; эта версия допустима, но в любом случае нападение 7 декабря серьезно ударило по американским силами в регионе и дало японскому флоту свободу действий на несколько месяцев.

Эти месяцы Токио использовал по полной. Утром 8 декабря его войска напали на Таиланд, а уже в полдень было объявлено перемирие – и спустя две недели жертва нападения уже стала военным союзником Японии. В тот же день японский десант высадился в Британской Малайе, а спустя несколько суток к нему присоединились сухопутные войска, прошедшие через Таиланд; сопротивление британцев было посерьезнее, поэтому на полное завоевание Малаккского полуострова японцам понадобилось 54 дня.

За эти 54 дня Япония также захватила Гонконг (25 декабря) и главный порт Юго-Восточной Азии Сингапур (британский гарнизон там капитулировал 15 февраля, хотя и превосходил по численности японские войска, подошедшие к городу), вторглась на Филиппины, в Голландскую Индию и британскую Бирму. Существовали даже планы по вторжению в Северную Австралию в феврале 1942 года, разработанные флотом, но командование сухопутных войск выступило категорически против – у них и для начатых операций уже войск не хватало.

Правда, в Голландской Индии, как и ожидалось, японские войска серьезного сопротивления не встретили и взяли ее под полный контроль к 9 марта (если взглянуть на территорию нынешней Индонезии с ее 17 804 островами, то несложно понять, что захват растянулся на три месяца только из-за логистических проблем). Филиппины, где находился американский контингент, пали 8 мая. А вот в Бирме японцы увязли – и не смогли захватить ее полностью: узкая полоска вдоль административной границы с Британской Индией осталась под контролем англичан и стала препятствием для собственно "индийской" кампании, которая также значилась в военных планах Токио.

Но, даже несмотря на проблемы в Бирме, японские захваты, совершенные за полгода, впечатляли. К концу весны 1942 года Японская империя взошла на пик своего могущества: ее "Великая восточноазиатская сфера сопроцветания" – аналог гитлеровской "Новой Европы" – простиралась от захваченного американского острова Гуам на востоке и почти до индийской границы на западе, от Сахалина на севере и почти до Австралии на юге. И возникал вопрос: что дальше?

.png)

1942. Японская империя на пике

Когда произошел перелом?

7 июня 1942 года произошло сразу два события, сыгравших важную роль на тихоокеанском театре Второй мировой. В этот день японский десант захватил два острова Алеутских островов (Кыска и Атту) по соседству с Аляской – что создало непосредственную угрозу для континентальной Америки. И в этот же день японский флот проиграл битву за американский атолл Мидуэй, входящий в Гавайский архипелаг.

Существует распространенное мнение, что битва за Мидуэй стала переломным моментом войны на Тихом океане – чем-то вроде японско-американского Сталинграда. Но, как и в случае со Сталинградом, такая оценка верна лишь ретроспективно – то есть с учетом знания последующих событий.

После битвы за Мидуэй японский флот действительно потерял инициативу, а сухопутная армия прекратила захваты новых заморских территорий. Но дело было не только в неудаче флота: как уже сказано, командование сухопутных войск Японии еще в феврале 1942-го выступило против новых заморских операций, так как человеческого ресурса для них уже не хватало; это означало одно: расширение Японской империи (или "Великой восточноазиатской сферы сопроцветания" достигло предела. Теперь лишь стоял вопрос о том, как эту территорию удержать.

Конечно, выглядит не слишком логично, когда страна начинает войну, не ставя себе целью военный разгром противников (США и Британской империи), но план Японии, созданный в, как считалось в Токио, безвыходной ситуации, состоял в том, чтобы максимально закрепиться на захваченных территориях и превратить их в неприступные крепости для непривыкших к азиатским условиям европейцев и американцев. Проще говоря, расчет строился на то, что американцы и британцы даже при наличии огромного экономического потенциала не захотят отправлять войска в мясорубку за несколько десятков тысяч островов.

Поэтому и после поражения у атолла Мидуэй Японская империя чувствовала себя достаточно спокойно, занимаясь переустройством оккупированных территорий. Этому способствовала уже упомянутая тактика ставки на местные народы при одновременном преследовании китайцев. Так, в феврале-марте 1942 года японцы устроили настоящий геноцид китайского населения Сингапура и Малайи. При этом, дав автономию целому ряду султанатов, из которых состояла британская колония Малайя, Токио заручился их поддержкой.

Похожую политику японцы вели и на других захваченных территориях, предоставляя местным элитам автономию или даже формальную независимость. Когда в ноябре 1943-го в Токио собралась Великая Восточноазиатская конференция, на ней, помимо премьера Японии Тодзё, присутствовали лидеры формально независимых Маньчжурской империи, Китайской Республики, Бирмы, Филиппин, Таиланда и временного правительства "Свободной Индии" (которой, правда, не существовало, не считая маленького кусочка индийской территории, захваченного в 1943-м).

И лишь спустя два года, осенью 1944-го, ситуация начала меняться. 20 октября американцы совместно с австралийцами высадили десант на нескольких островах Филиппинского архипелага, начав тяжелую кампанию по их освобождению. Японцы в этих сражениях применили тактику заманивания войск союзников вглубь островов, где их подвергали массированному обстрелу с заранее подготовленных позиций; поэтому, хотя к концу февраля 1945 года Филиппины полностью перешли под американо-австралийский контроль, развивать этот – купленный ценой десятков тысяч погибших солдат – успех они не спешили.

Правда, в Бирме еще с 1943-го были попытки организовать контрнаступление британских войск, но долгое время они не приносили существенного успеха. Лишь в феврале 1945-го британцы вынудили капитулировать Индийскую национальную армию, воевавшую там на стороне японцев, а в конце марта армия подконтрольного Токио бирманского правительства перешла на сторону Британии; но даже после этого японские войска продолжали контролировать большую часть территории страны, включая ее столицу Рангун.

Японцы тем временем сделали вывод из филиппинского поражения, где местное население разделилось в своей поддержке воюющих сторон, и решили расширить власть местных элит там, где они еще этого не сделали. Так в феврале 1945-го появились формально независимые Вьетнам, Лаос и Камбоджа (что позже доставит массу проблем вернувшимся французам). В марте японцы при поддержке местных отрядов разоружили остававшиеся на территории Индокитая французские войска, и больше никаких предпосылок для потери полуострова Японией не имелось.

В целом создавалось впечатление, что Токио в состоянии удержать под контролем все территории, которые оставались у него к апрелю 1945-го, – Маньчжурию, часть Китая, Индокитай, Малайю и Нидерландскую Индию (не говоря уже о Южном Сахалине и Корее, которые просто считались территорией Японии). Но всё зависело от того, как будут развиваться события в Европе, где Германия продолжала противостоять Советскому Союзу, США и Британии, – хотя в Токио, возможно, недооценивали влияние этого театра боевых действий на их собственный, поскольку не знали, что в Ялте Рузвельт, Сталин и Чёрчилль договорились о вступлении СССР в войну с Японией спустя три месяца после разгрома Германии.

Поэтому, когда глава советского внешнеполитического ведомства Вячеслав Молотов 5 апреля вручил японскому послу в Москве Наотакэ Сато заявление о том, что Советский Союз выходит из пятилетнего договора о ненападении, подписанного в 1941-м, посол в ответ спокойно заявил, что по-прежнему надеется на выполнение СССР своих обязательств до 13 апреля 1946 года.

Крах Японской империи

Вскоре Германия пала, и это позволило антигитлеровской коалиции переключить свое внимание на Восточную Азию. Уже 2 мая британцы организовали десант с целью захвата бирманской столицы Рангуна и спустя сутки овладели им. Кроме того, британская разведка организовала партизанские отряды в Малайе, которые, начиная с июня, стали получать по морю помощь и смогли создать собственный освобожденный район. Вашингтон и Москва, в свою очередь, усилили помощь китайской армии, которая в мае 1945 года сумела добиться первого крупного успеха, отрезав южную группировку войск Японии от северной.

Ситуация еще не стала критической для Токио, но там осознали, что продолжение войны теперь несет угрозу поражения. Руководство страны приняло решение начать переговоры с противниками, причем в качестве посредника оно выбрало Советский Союз. 3 июня бывший японский премьер Коки Хирота встретился с послом СССР Яковом Маликом и сделал ему весьма щедрое предложение: Москве для начала предлагалось сохранить нейтралитет и возобновить поставки нефти в обмен на передачу ей Южного Сахалина и всей Маньчжоу-Го; в случае согласия советское руководство также должно было стать посредником между Токио и Вашингтоном с Лондоном.

Сталину передали предложение Японии, но он ничего не ответил. Москва еще в мае – в соответствии с тайными ялтинскими договоренностями – начала переброску своих войск на Дальний Восток для подготовки наступления против японцев.

В июле союзные державы на Потсдамской конференции выдвинули ультиматум Японии с требованием безоговорочной капитуляции, но оно было отвергнуто.

Война вступала в завершающую фазу, но она казалась союзникам не простой, так как предстояла захватить Японские острова.

Первоначальный план был в том, чтоб их разбомбить силами авиации, сломив способность японцев к продолжению сопротивления.

К данной цели США подступили с августа 1944 года, когда вернули под свой контроль остров Гуам. На нем была создана мощная авиабаза, с которой начали вести интенсивные бомбардировки Японских островов – с целью уничтожить промышленный потенциал страны.

Однако как раз этой цели американцы достичь не смогли, поскольку японцы рассредоточили свое военное производство по небольшим населенным пунктам и усилили секретность вокруг этого вопроса. Так что даже самая известная бомбардировка – операция "Митингхауз", – произведенная в ночь на 10 марта 1945 года зажигательными бомбами, хотя и привела к уничтожению значительной части Токио, но фактически не ослабила военный потенциал Японии.

Хотя итоги воздушной операции считаются победой США, на самом деле именно тогда в Вашингтоне возобладало мнение, что "выбомбить" Японию не получится и что нужно перейти к наземной операции по ее захвату. Предварительным ее этапом стала операция "Айсберг", целью которой являлся захват японского острова Окинава. Началась она 1 апреля и стала самым крупным сухопутным сражением за всю японо-американскую войну.

И самым кровопролитным. Хотя к моменту начала вторжения американцы имели почти троекратный численный перевес (183 тысячи военных против 76 тысяч), они встретили такое сопротивление, какого не имели на этом театре военных действий за всю Вторую мировую войну ни до, ни после. Им сравнительно легко удалось захватить маленькие островки вокруг Окинавы, но, когда армия США начала продвижение вглубь самого острова, она столкнулась с классическим проявлением тотальной войны: помимо ожесточенных сражений с регулярными войсками, они имели партизанскую войну у себя за спиной, причем немало американских военных стали жертвами камикадзе, которые осознанно шли на гибель ради уничтожения противника.

В конечном итоге Окинаву (остров размером чуть больше Киева – 1,2 тысячи кв. км) захватили за 82 дня – благодаря тому, что американцы постоянно увеличивали свой контингент и смогли уничтожить всех японских военных и большинство гражданских, также участвовавших в сопротивлении. Общее количество безвозвратных потерь у японцев оценивается в 100 тысяч человек, в то время как потери армии США составили более 50 тысяч военных (из них около 20 тысяч безвозвратных).

Огромные по американским меркам потери привели к тому, что утверждение плана по вторжению на Японские острова значительно замедлилось. Операцию "Даунфол" начали планировать в конце марта 1945 года, но уже в мае, во время сражений на Окинаве, ее начали корректировать.

Саму операцию разделили на две фазы. Первая – операция "Олимпик" по захвату южной части главного японского острова Хонсю – должна была начаться в ноябре вторжением с Окинавы. Вторая – операция "Коронет" по захвату остальной части Хонсю – назначалась на январь 1946-го.

Если бы "Даунфол" состоялся, это была бы крупнейшая десантная операция в истории, превзошедшая высадку в Нормандии. Но события лета 1945 года сделали все эти планы ненужными.

Атомная бомба и Красная армия

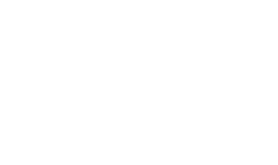

Финальный этап подготовки Красной армии к наступлению начался 30 июля, когда Сталин подписал приказ о создании Главного командования советских войск на Дальнем Востоке во главе с маршалом Александром Василевским. Под его управлением оказались два Дальневосточных и Забайкальский фронты в составе 15 армий и отдельных подразделений. В тот же день Василевский получил предварительное распоряжение начать наступление 9 августа.

За три дня до назначенной операции американский самолет В-29 сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Сегодня эта дата – 6 августа 1945 года – считается началом ядерной эры, но в тот день никто (кроме жителей самого города) не оценил масштабов трагедии. Поскольку Токио никак не реагировал, Вашингтон спустя 16 часов после бомбардировки сделал официальное заявление. Но и после этого японское руководство ничего не ответило, хотя информацию о масштабах потерь и разрушений уже получило.

.jpg)

7 августа 1945. Сообщение о бомбардировке Хиросимы в британской коммунистической газете

Посчитав эффект от бомбардировки Хиросимы недостаточным, президент США Гарри Трумэн отдал команду сбросить еще одну бомбу. Срок был назначен на 11 августа, место сброса – город Кокура; потом синоптики дали прогноз о том, что с 10 по 14 августа над большей частью Японии будет сильная облачность, и дату сместили на 9 августа. Но синоптики немного ошиблись: облака над Кокурой сгустились уже 9-го, и пилот В-29, сделав несколько неудачных попыток пробиться сквозь них, отказался от этого плана и улетел сбрасывать бомбу на резервный вариант – город Нагасаки.

Эффект и в этот раз оказался далеким от того, чего хотели в Вашингтоне, – просто за несколько часов до того, как пришли новости о бомбардировке Нагасаки, стало известно о том, что советские войска атаковали Маньчжоу-Го по всей госгранице.

И оно оказало намного большее воздействие на японские власти, чем ядерные бомбардировки.

Заявление о вступлении СССР в войну против Японии

Известие о вступлении в войну СССР сразу же раскололо окружение императора: политические деятели из гражданских выступили за немедленные переговоры, в то время как генералы потребовали ввести военное положение по всей стране и запретить любые контакты с противником.

Хирохито взял паузу до того момента, как станет ясно, смогла ли Квантунская армия сдержать удар. Однако новости день от дня становились всё хуже. 10 августа войну Японии объявила Монголия, расширив линию соприкосновения. В тот же день войска коммунистического района Китая, который с начала 1944 года фактически находился в состоянии перемирия с японцами, перешли в наступление по всему фронту. 11 августа аналогичный приказ отдал Чан Кайши. И Мао, и его гоминьдановский союзник преследовали одну и ту же собственную цель – отхватить как можно больше до того момента, когда оба Китая из союзников вновь превратятся в противников, – но эта цель стала хорошим дополнением к советско-монгольскому наступлению.

Красная армия, до того разгромившая немецкий Вермахт, в 1945 году находилась на пике своей мощи и боеспособности. При этом Квантунская армия к тому времени сильно ослабла, так как значительную часть сил и техники у нее забрали для других фронтов.

В совокупности это привело к тому, что успех советских войск был быстрым и ошеломляющим.

Уже в результате первого удара Красная армия к 12 августа прорвала японский фронт на всех направлениях, а уже спустя два дня начала новое наступление, введя в бой резервы. К вечеру 14 августа стало ясно, что разгром Квантунской армии – лишь вопрос времени, и сообщение об этом ушло в Токио. Получив его, Хирохито сделал свой выбор.

15 августа произошло событие, которое потрясло Японию сильнее ядерных бомб: по радио огласили обращение императора к нации. До того момента в народе поддерживалась вера о божественном происхождении монарха, и многие даже считали, что он не имеет человеческого обличья. Теперь же бог сошел с небес и обратился к простым смертным.

Хирохито объявил, что принимает условия капитуляции, выдвинутые противниками, чтобы "спасти миллионы наших подданных и не унизить себя перед священными духами наших императорских предков". Такой выбор одобрили не все: сразу после обращения военные сделали попытку совершить переворот – но она не была толком подготовлена и быстро провалилась.

.jpg)

15 августа 1945. Боги сходят с небес: Хирохито выступает по радио

Япония официально объявила перемирие. Однако новость об этом дошла на континент и другие оккупированные территории не сразу и не везде ее приняли. Поэтому боевые действия Квантунской армии продолжались до 20 августа, а на Сахалине японцы сдались лишь 25-го.

Там, где боев не было, ситуация развивалась по-разному. Во Вьетнаме коммунистические партизаны 16 августа подняли восстание, чтобы успеть до возвращения французов создать свою республику. В Нидерландской Индии японцы добровольно передали власть местным националистам, и те 17 августа провозгласили независимость (однако воевать с Нидерландами за нее пришлось еще четыре года). Малайские султаны ничего не делали, подчиняясь японцам до сентября, пока не вернулись британцы и не восстановили свое правление.

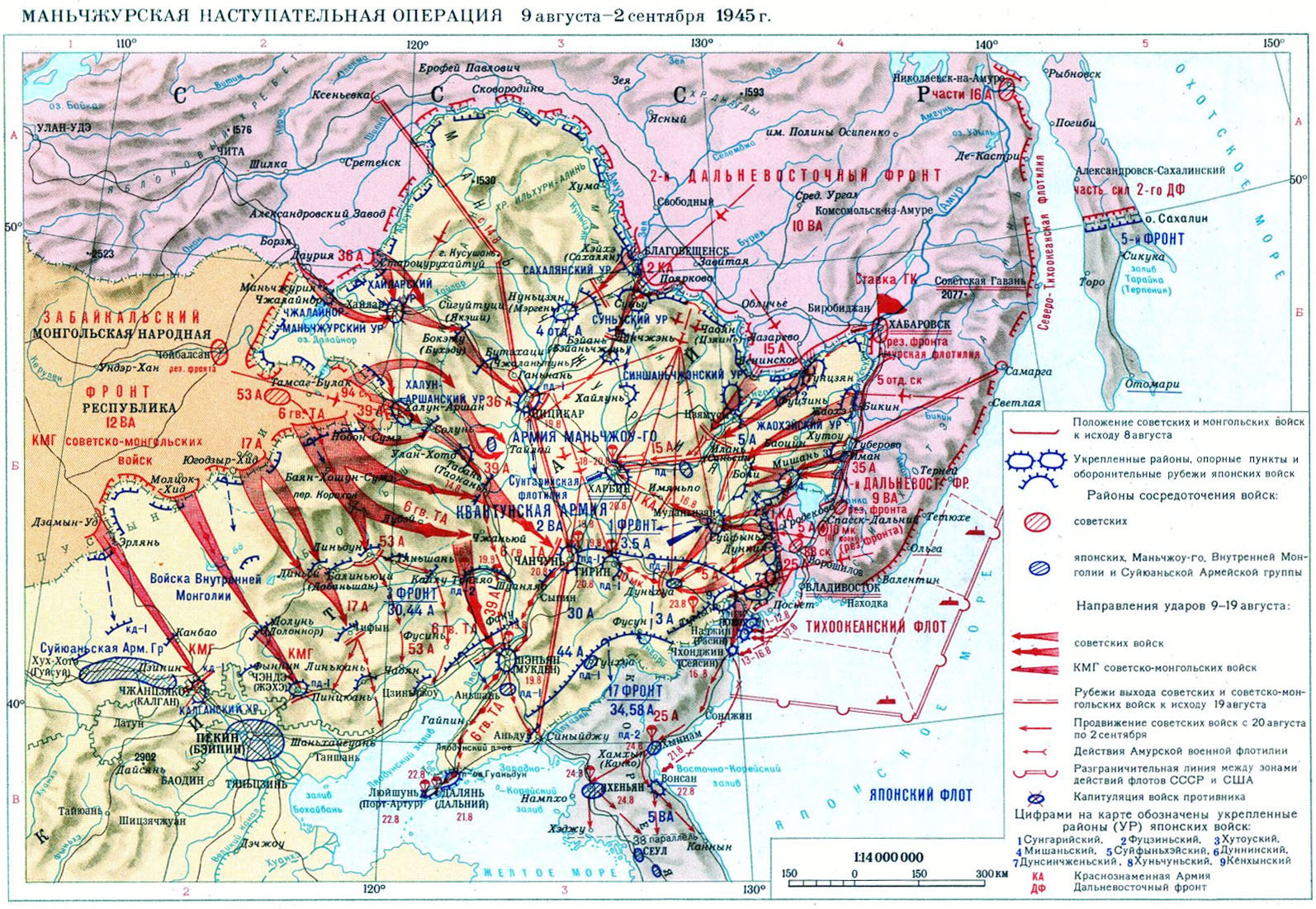

Тем временем 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" представители США, Великобритании, СССР, Франции и Японии официально подписали акт о капитуляции японских вооруженных сил. В Москву новость об окончании войны пришла на следующий день, и в ознаменование этого события 3 сентября объявили праздничным днем (правда, праздник продержался лишь два года, потом вместо него выходным стало 1 января).

Заявление Сталина о капитуляции Японии

Однако, хотя 2 сентября считается во всем мире днем окончания Второй мировой, формально она закончилась лишь неделю спустя, когда 9 сентября представитель гоминьдановского Китая Хэ Инцинь принял капитуляцию от командующего японскими войсками в Китае генерала Окамура Ясудзи.

Таким образом, уже можно ответить на вопрос – что оказало решающее воздействие на решение японцев завершить войну – удар Красной Армии или же ядерные бомбардировки.

И то и другое сыграло свою роль. Но если ядерные бомбардировки показали чудовищную цену продолжения войны для Японии, то вступление в войну Советского Союза и быстрый разгром Квантунской армии показал Токио, что у войны уже не будет иного конца кроме как капитуляции. А значит и продолжать ее, в надежде на более-менее почетный мир, бессмысленно.

Агрессия Японии привела к миллионам жертв среди народов, которые она пыталась покорить. Особенно жестким было обращение с китайцами - миллионы мирных жителей были убиты японцами. Цена военных авантюр оказалась крайне высока и для самой Японии. Погибли миллионы людей. Города лежали в руинах. Страна была оккупирована американскими войсками.

После этого, у японцев, также как и у немцев, произошло переосмысление своего отношения к войнам и развитию собственных стран. Милитаризм, имевший в обеих странах сильнейшие традиции, был отвергнут. Ставка была сделана на экономическое развитие, на чем и были сосредоточены усилия нации. И благодаря этому обе страны добились в послевоенное время огромных успехов.

В то же время и для отдельных стран-победителей война на Тихом океане не прошла бесследно, так как японцы разрушили европейские колониальные империи в Азии и восстановить их Британия, Франция и Нидерланды уже больше не смогли.

Также победа над Японией стала началом подъема Китая. Через 4 года после капитуляции Токио он был объединен после последней гражданской войны под властью коммунистов (за исключением Тайваня). Пройдя затем десятилетия великих потрясений и социальных экспериментов времен Мао, китайцы с 80-х годов смогли выйти на траекторию быстрого развития и сейчас соперничают с США за звание главной мировой державы 21 века.

Поэтому намеченное в Пекине грандиозное празднование 80-летия победы во Второй мировой войне полностью обосновано. Именно с нее начался путь Китая к нынешним вершинам.

Возвращаясь к теме использования ядерного оружия, то в последнее время о его применении против Японии вспоминают довольно часто. Причина очевидна - рост напряженности в отношениях между ядерными державами, что увеличивает угрозу ядерной войны.

При этом часто воспоминания о Хиросиме и Нагасаки становятся не предупреждением о недопустимости ядерных ударов, а объектом спекуляций о "чудо-оружии, которое решает судьбу войны".

Например, недавно о них вспоминал Трамп в контексте американских ударов по Ирану.

"Я не хочу проводить параллели с Хиросимой или Нагасаки, но это по сути нечто подобное, что положило конец той войне. А это положило конец этой войне", - заявил президент США на недавнем саммите НАТО.

Интересно, что в таком же контексте тему Хиросимы иногда преподносят и российские "ястребы", которые призывают Кремль взять пример с американцев и применить против Украины ядерное оружие, закончив войну "одним ударом".

Но очевидно, что эти трактовки крайне опасны, так как могут открыть ящик Пандоры для всего человечества.

Как мы уже недавно анализировали, сейчас война в Украине - это единственный конфликт на планете, который грозит перерасти в столкновение ядерных держав с катастрофическими последствиями, многократно превосходящими то, что было в Хиросиме. И поэтому скорейшее окончание войны в Украине - единственный надежный предохранитель от угрозы ядерной катастрофы.